食物繊維には「不溶性」と「水溶性」の2種類があることをご存じでしょうか?特に水溶性食物繊維は、水に溶けるとゲル状に変化する性質を持ち、私たちの健康を支えるさまざまな働きをしてくれます。

本記事では、水溶性食物繊維の働きや豊富に含まれる食品、効率よく摂取するためのポイントについて詳しく紹介します。日々の食生活に取り入れて、体の内側から健康をサポートしましょう。

1.2種類の食物繊維

食物繊維とは、人の消化酵素では分解できない植物由来の成分で、大きく「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」の2種類に分類されます。それぞれが異なる性質と働きを持ち、健康に役立っています。

水溶性食物繊維

水溶性食物繊維は、その名の通り水に溶ける性質を持ち、水分を含むとゼリー状に変化します。このゲル状の繊維は腸内をゆっくり移動し、糖質の吸収を緩やかにする働きがあります。さらに、腸内環境を整える善玉菌のエサとなり、腸内細菌のバランス改善にも役立ちます。

代表的な食品には、昆布やわかめなどの海藻類のほか、こんにゃく、大麦、果物などがあり、日常の食事に取り入れやすいのも魅力です。

不溶性食物繊維

一方、不溶性食物繊維は水に溶けず、水分を吸収して膨らむ性質があります。そのため、便のかさを増やして腸を刺激し、排便をスムーズにする働きがあります。便秘対策に役立つことで知られ、穀物や野菜、豆類、きのこ類などに多く含まれます。代表的な成分としては、セルロース、ヘミセルロース、リグニンなどが挙げられます。

2.水溶性食物繊維の吸収と働き

食物繊維は小腸では消化・吸収されず大腸に達します。一部は腸内細菌により発酵され、短鎖脂肪酸として体内に取り込まれることが知られています。かつては「食べ物のカス」と考えられていましたが、現在では健康維持に欠かせない多くの働きがあることが明らかになっています。

腸内環境の改善

水溶性食物繊維は腸内細菌のエサとなり、善玉菌を増やして腸内環境を整えます。不溶性食物繊維は便のかさを増やし、腸の動きを促進することで排便をサポートします。

糖質・脂質の吸収抑制

水溶性食物繊維がゲル状の膜をつくり、糖や脂質の吸収をゆるやかにします。その結果、食後の急激な血糖値上昇を抑えたり、コレステロールの吸収を妨げたりする効果が期待されます。

便秘の予防・改善

水溶性食物繊維は、水分を保持して便を柔らかくする役割があります。水溶性食物繊維を摂取することで日頃から便秘気味の人も排便がスムーズになり、便秘の予防・解消に役立ちます。

満腹感の維持

食物繊維は水溶性・不溶性いずれも消化に時間がかかるため、腹持ちがよく、食べ過ぎの防止に役立ちます。

3.水溶性食物繊維が不足するとどうなる?

水溶性食物繊維の摂取量が足りないと、次のような健康リスクが高まります。

便秘

水溶性食物繊維が不足すると、便が硬くなって便秘になりやすくなったり、便秘と下痢を繰り返したりすることがあります。

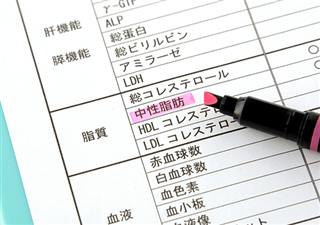

生活習慣病のリスク増加

食物繊維の摂取量が不足している状態が続く食習慣は、糖尿病や脂質異常症など生活習慣病リスクの上昇と関連することが報告されています。

腸内環境の悪化

善玉菌が減り悪玉菌が増えることで腸内環境が乱れ、免疫力低下にもつながる可能性があります。

肥満

食物繊維が少ない食事は満腹感が得にくく、過食につながりやすいため、肥満の原因となることがあります。

4.食物繊維の1日の摂取目標量

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」では、1日に摂取すべき食物繊維の目標量が次のように定められています。

- 成人男性:21g以上

- 成人女性:18g以上

おおよその目安として、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の摂取割合は2:1が望ましいと言われており、多様な食品からバランスよく摂ることが重要です。

しかし、多くの人はこの目標量に届いていないのが現状です。その背景には、白米やパン、麺類といった精製された主食に偏り、野菜や海藻、豆類などの食物繊維が豊富な食材を十分に摂れていない食生活があります。健康維持のためにも、普段の食事に意識して食物繊維を多く含む食品を取り入れることが大切です。

参考:厚生労働省「 日本人の食事摂取基準(2025年版) 」

5.水溶性食物繊維の多い食品・食べ物

食物繊維は、身近な食品から手軽に摂ることができます。ここでは代表的な食材を紹介します。

海藻類

昆布には、ぬめり成分としてアルギン酸やフコイダンが含まれており、水溶性食物繊維が非常に豊富です。わかめは水溶性と不溶性の両方の食物繊維をバランスよく含み、もずくはフコイダンが豊富で腸内環境を整えるのに役立ちます。

穀類

大麦にはβ-グルカンという水溶性食物繊維が多く含まれ、血糖値の上昇を抑える効果が期待できます。特にもち麦は大麦の一種で、β-グルカンが豊富なことで知られています。

豆類

大豆は水溶性と不溶性、両方の食物繊維を含む食品です。納豆や豆腐などの加工品でも手軽に摂取できます。

野菜

ごぼうは水溶性と不溶性の両方をバランスよく含み、特にイヌリンという水溶性食物繊維が豊富です。アボカドも同様にバランスが良く、にんじんは調理しても食物繊維の量を損なうことなく摂取できます。

果物

りんごにはペクチンという水溶性食物繊維が豊富に含まれ、腸内環境を整える働きがあります。みかんは薄皮やスジに食物繊維が多く、キウイも水溶性と不溶性の両方をバランスよく含んでいます。

6.水溶性食物繊維を効率よく摂取するポイント

水溶性食物繊維は、ちょっとした工夫で毎日の食事に取り入れやすくなります。ここでは、水溶性食物繊維を食事に上手に取り入れるためのポイントを紹介します。

主食を工夫する

白米をもち麦ご飯や玄米に置き換えるだけで食物繊維の摂取量を増やせます。また、朝食にオートミールを加えれば、手軽に栄養バランスを整えることができます。

スープや味噌汁に加える

きのこや海藻、根菜類をたっぷり使ったスープや味噌汁は、食物繊維を無理なく摂取できるメニューです。水溶性食物繊維は水に溶けやすい性質があるため、汁ごと食べることで効率的に取り入れられます。

間食に果物やナッツを取り入れる

お菓子やジャンクフードの代わりに、りんごやキウイ、ナッツを間食に取り入れると、食物繊維を自然に補いながら健康的な食習慣につながります。特にドライフルーツは携帯しやすく、凝縮された食物繊維を効率よく摂ることができます。

不溶性食物繊維を含む食品と組み合わせる

水溶性と不溶性の食物繊維は、それぞれ異なる働きを持つため、どちらか一方だけに偏らないようにバランスよく摂ることが重要です。例えば、わかめとごぼうのきんぴらや、大麦ご飯と野菜スープなど、複数の食品を組み合わせると、効率的に食物繊維を補えます。

7.毎日の食事に取り入れよう!水溶性食物繊維で健康をサポート

水溶性食物繊維は、便通を整えるだけでなく、腸内環境の改善や血糖値・コレステロールの抑制など、健康維持に欠かせません。海藻類や大麦、果物、きのこ類など身近な食品に豊富に含まれているため、毎日の食事に少し工夫するだけで無理なく摂取量を増やせます。

この記事を参考に、水溶性食物繊維を意識して、バランスの取れた食事で健やかな体づくりを目指しましょう。