骨と骨のつなぎ目である関節。歩く、立ち上がるなどの日常の動きでひざに痛みを感じる時、関節では何が起きているのでしょうか。今回は関節痛の原因となる日常的な習慣や病気から、関節症のセルフケア、予防まで紹介します。

1.関節痛とは

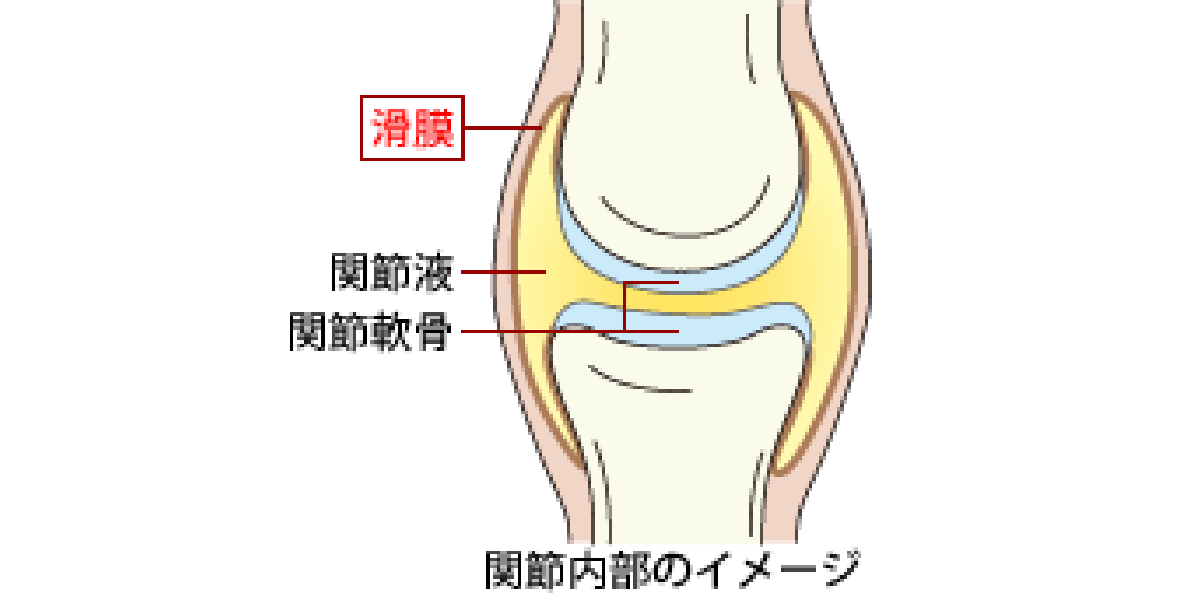

関節痛は、関節に痛みを感じる症状の総称です。関節は骨と骨をつなぐ部分であり、軟骨や滑膜(かつまく)といった組織によってスムーズな動きを可能にしています。しかし、これらの組織に何らかの異常が生じると、痛みや腫れ、可動域の制限などの症状が現れます。

関節の仕組み

人間の骨と骨をつなぐ関節は、筋肉の収縮によって動かされ、正常な運動や姿勢を保つ役割を担っています。また、運動時には関節がクッションとなり、骨にかかる負荷を吸収して衝撃を緩和します。

出典: 関節ライフ

関節内部の構造を詳しく見てみましょう。骨と骨は直接触れ合っているのではなく、関節軟骨と、関節液(かんせつえき)を介して間接的につながっています。

関節の周囲を取り囲んでいるのが滑膜(かつまく)です。滑膜(かつまく)には関節液を産出する機能もあります。関節液(かんせつえき)は衝撃を吸収するほか、関節軟骨に栄養を供給する役割も担います。

2.日常生活における関節症の原因

関節痛の原因は多岐にわたりますが、日常生活における習慣や体の変化も大きく関係しています。

加齢による変化

年齢を重ねるとともに、関節の軟骨は少しずつすり減り、弾力性が失われていきます。特に膝や股関節など、体重がかかる関節ではこの傾向が顕著です。「軟骨がすり減ると、骨同士が直接ぶつかりやすくなり、炎症や痛みを引き起こす変形性関節症のリスクが高まります。これは、長年の使用によって関節に負担がかかり続けた結果とも言えるでしょう。

肥満

肥満は関節に過度な負担をかけ、特に膝関節や股関節の軟骨のすり減りを加速させます。体重が増えるほど関節にかかる負荷も大きくなり、変形性関節症の発症リスクを高めるだけでなく、症状を悪化させる要因にもなります。

運動不足

適度な運動は関節周辺の筋肉を強化し、関節への負担を軽減する効果があります。しかし、運動不足になると関節を支える筋力が低下し、関節への負担が増大します。また、関節を動かさないことで関節の柔軟性が失われ、血行不良にもつながり、関節痛を引き起こしやすくなります。

過度な運動

一方で、激しいスポーツや肉体労働など、関節に過度な負担をかけることも関節痛の原因となります。繰り返しの衝撃や無理な動きは、関節の軟骨や靭帯を損傷し、炎症や痛みを引き起こす可能性があります。特に、準備運動不足や間違ったフォームでの運動は、怪我のリスクを高めます。

冷え

体が冷えると、血行が悪くなり、筋肉が硬直しやすくなります。これにより、関節周辺の組織への栄養供給が滞り、痛みを悪化させることがあります。特に冬場や冷房の効いた場所では、体が冷えないように注意が必要です。

姿勢の悪さ

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用などによる姿勢の悪さも、関節に偏った負担をかけ、関節痛の原因となることがあります。特に首や肩、腰などへの負担が大きくなり、痛みにつながるケースが見られます。正しい姿勢を意識することは、関節の健康維持に不可欠です。

3.関節痛の原因として考えられる病気

関節痛は痛む部位や数、慢性か急性かによって診断が分かれます。腫れや赤みなどの炎症がある場合は、先に説明した加齢や肥満、運動不足など以外の原因が潜んでいる恐れがあるため速やかに医療機関を受診しましょう。

変形性関節症

慢性的に痛む場合は「変形性関節症」の疑いがあります。変形性関節症は加齢や肥満による、関節軟骨の減少が原因で起こるものです。ひざの関節に生じることが多いですが、股関節や背骨、手や指の関節に起きることもあります。

内分泌疾患や関節リウマチなどの膠原病(こうげんびょう)

慢性的に複数の関節が同時に痛む場合は、全身性の病気が原因である恐れがあります。速やかに医療機関を受診してください。

関節リウマチでは免疫機能の異常により、全身の関節に炎症が生じます。中年以降の女性に多く、左右対称かつ複数の関節痛、朝の関節のこわばりなどが代表的な症状です。

全身性エリテマトーデス(SLE)も関節痛をもたらす病気のひとつです。20代~40代の女性に多く、倦怠感の他に、顔に赤い発疹が現れる蝶形紅斑(ちょうけいこうはん)や日光に当たると湿疹が出るなどの症状が特徴的です。関節痛も一定の場所にのみ起きるのではなく、その時々によって痛む場所が変わります。

化膿性関節炎

化膿性関節炎とは、関節内部に菌が入り、痛みや赤み、腫れが生じる急性の炎症です。関節内部に菌が入る原因としては、注射や深い外傷などで関節内に直接侵入すること以外に、他の部位で起きた感染から血液を経由して菌が関節に侵入することが考えられます。

化膿性関節炎は、進行すると関節組織の破壊を伴うこともあります。関節の激しい痛みや腫れのほかに発熱や悪寒、食欲不振などの全身症状がみられる場合には早急に医療機関で診察を受けましょう。

痛風

痛風は体内の尿酸が過剰になった状態が続き、足の関節などに尿酸の結晶が沈着して、関節に激しい炎症が急激に発症する病気です。中年男性に多く見られ、とくに足の親指の付け根部分に痛みが現れやすいと言われています。

尿酸はアルコール飲料や、食品に含まれる「プリン体」が体内で代謝されることでつくられます。そのため、プリン体を多く含む食べ物(レバー類、イワシやカツオなどの魚介類など)の食べ過ぎには気を付けましょう。血中尿酸値が高い状態が続くと腎機能障害や尿路結石、生活習慣病などを招くこともあるため、早めの対応が必要です。

外傷(けが)

スポーツや交通事故などで体に衝撃を受けた後、足首やひざ、肩などの関節に痛み、腫れが生じた場合、外傷による原因(打撲や捻挫など)を疑いましょう。捻挫は、外傷によって関節を支える靭帯や組織が損傷した状態です。

この状態で無理をすると、他の組織の損傷を招き、慢性的な痛みや関節の変形に波及することもあります。「そのうち治るだろう」と放置せず、早期に適切な診断と治療を受けることが重要です。

風邪やインフルエンザ

風邪やインフルエンザにかかると、ウイルスを退治するために、体内でプロスタグランジンという物質が産生されます。この働きで関節痛や筋肉痛が引き起こされることがあり、多くの場合は原因となる病気が改善するとともに消失します。

4.関節痛になりやすい人とは?

膝や股などの変形性関節症は特に高齢者に起こりやすく、ロコモティブシンドロームによって介護が必要な状態になってしまうケースも少なくありません。ロコモティブシンドロームとは、加齢によって筋力が衰えたり、関節が炎症を起こしたりすることで要介護や寝たきりになってしまう状態を指します。

高齢者以外であっても、関節痛のリスクはあります。中年層の場合、男性は痛風、女性は関節リウマチによる関節痛を発症しやすい傾向にあります。また、膠原病などによる関節痛は若い世代でも発症するため、年齢を問わず、関節痛が長引いている場合は早めに医療機関を受診しましょう。

5.関節痛の対処法

関節痛の対処法は、その原因や症状の程度によって異なりますが、まずは痛みを和らげ、日常生活の質を向上させることを目指しましょう。

市販薬の活用

関節痛を抑えるためにはロキソプロフェンなどの解熱鎮痛剤の内服が効果的です。医師や薬剤師に助言を受けながら、消炎鎮痛成分の入ったシップなどの使用も検討しましょう。慢性的な関節の痛みには、温感タイプのシップも有効なことがあります。

医療機関の受診

関節痛が続く場合や、痛みが強い場合は、整形外科を受診することが最も重要です。医師は、問診や画像診断によって痛みの原因を特定し、適切な治療法を提案してくれます。自己判断せずに専門家の意見を仰ぎましょう。

6.関節痛の予防

関節痛の原因にはさまざまなパターンが考えられます。手術などの治療で改善が見込めるものもありますが、「これ以上悪化させないこと」を目標に医師の助言を受けながらセルフケアを続ける取り組み方法をご紹介します。

簡単な運動を習慣化する

関節痛は動かさないほうが良いと思われがちですが、長期間安静にしていると関節周りの筋肉や腱が固まってしまい、日常の動作でかえって痛みが生じるケースもあります。高い場所にある物を取る、階段を上り下りするなどの動作を問題なく行うためのセルフケアとして、日常生活で無理なくできる運動を取り入れてみましょう。

椅子に座って床に広げたタオルを足の指だけで手繰り寄せたり、片方の足をのばしたまま、ゆっくり上げ下げしたりなど、簡単な動作で大丈夫です。関節周りの筋肉を鍛えることは関節痛の予防としても重要ですので、まずはラジオ体操レベルの運動から始めてみてはいかがでしょうか。

体重を適切に管理する

過体重や肥満は、膝や股関節などの体を支える荷重関節に大きな負担をかけます。バランスの取れた食事と適度な運動を組み合わせることで、適切な体重を維持し、関節への負担を軽減しましょう。

体を冷やさないようにする

体が冷えると血行が悪くなり、痛みを引き起こしやすくなります。特に寒い季節や冷房の効いた場所では、膝掛けやサポーターを使用するなどして、関節を冷やさないように心がけましょう。入浴で体を温めることも効果的です。

正しい姿勢を保つ

日常生活における姿勢の悪さは、特定の関節に偏った負担をかける原因となります。特にデスクワークが多い方は、定期的に休憩を取り、ストレッチを行うなどして体を動かすことを意識しましょう。座る際には背筋を伸ばし、足の裏が床につくように座るなど、正しい姿勢を保つことも大切です。

食生活を工夫する

軟骨の主成分※はコラーゲンやヒアルロン酸、そしてプロテオグリカンです。加齢とともに減少する関節軟骨を内側からサポートするために、健康的な食事を心がけましょう。

※水分を除く

サプリメントなどの成分としてよく耳にするグルコサミンやコンドロイチンはプロテオグリカンの原料となる成分のひとつです。他にも、ビタミンB類は筋肉疲労の回復、ビタミンEは血行不良の改善が期待できることが知られています。食事で十分に補えない場合は、ビタミン剤もあわせて検討しましょう。

ただし、ビタミン剤やサプリメントには傷ついた関節を治したり、長期間痛みを抑えたりする効果はありません。関節の痛みが強く、生活に支障が出ている場合は必ず医療機関を受診してください。

7.関節痛とうまく付き合っていくために

日常生活の中でも起こる頻度の高い関節痛。その原因は様々で特定が難しいため、不安がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。他の病気が原因でない関節痛は、市販薬で痛みを緩和することもできます。いずれにしても自己判断で対処せず、医師や薬剤師と相談して対策を考えることが重要です。